このページでは「ルーペの使い方」「理科におけるスケッチの仕方」について解説しています。

ルーペやスケッチの動画による解説は↓↓↓

チャンネル登録はこちらから↓↓↓

※顕微鏡の使い方はこちら →【顕微鏡の使い方】←

1.ルーペの使い方

・ルーペは目に近づけたまま離さない。

・ピントが合わない時はルーペを目に近づけたまま観察したいものを動かす。

・観察したいものが大きいときは自分が動く。

・目を傷めるので絶対に直接太陽を見てはいけない。

ルーペの使い方の基本は、目から離さないということです。

小さいもの(手に持てるサイズ)を観察しているときは、手で観察物を動かしてピントを合わせましょう。

大きいもの(手に持てないサイズ)を観察しているときは、ルーペを目に当てたまま自分が前後に動いてピントを合わせましょう。

その際に、太陽を直接見ることだけは絶対にやめましょう。

2.理科でのスケッチの仕方

理科では観察したものをスケッチして記録に残すことがあります。

その際、気を付けなければならないことを挙げておきます。

細い線と小さい点で、見たものを正確に書きます。

できるだけとがった鉛筆を使いましょう。

反対に次の①~③のようなことは気を付けておかなければなりません。

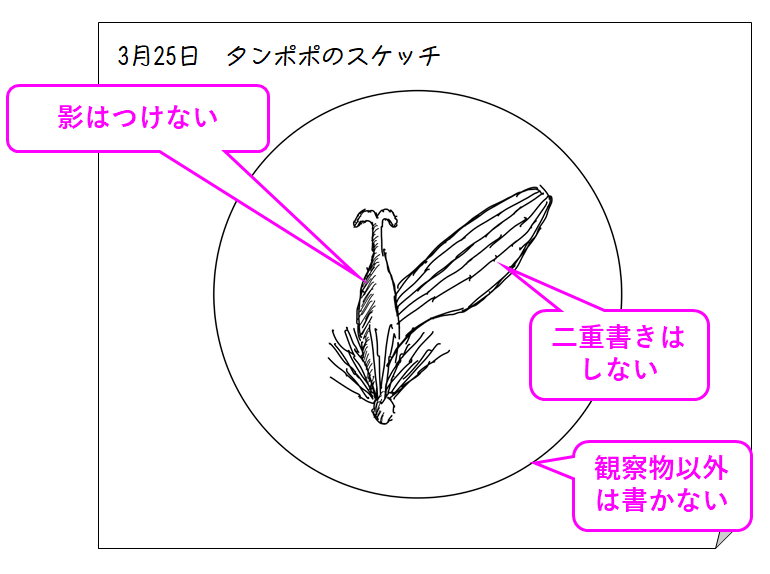

①影はつけないこと。

②線を重ねて二重書きはしないこと。

③観察物以外のものが書かないこと。

例えば次のスケッチはよいスケッチと言えるでしょうか?

実はあまり良いスケッチとはいえません。

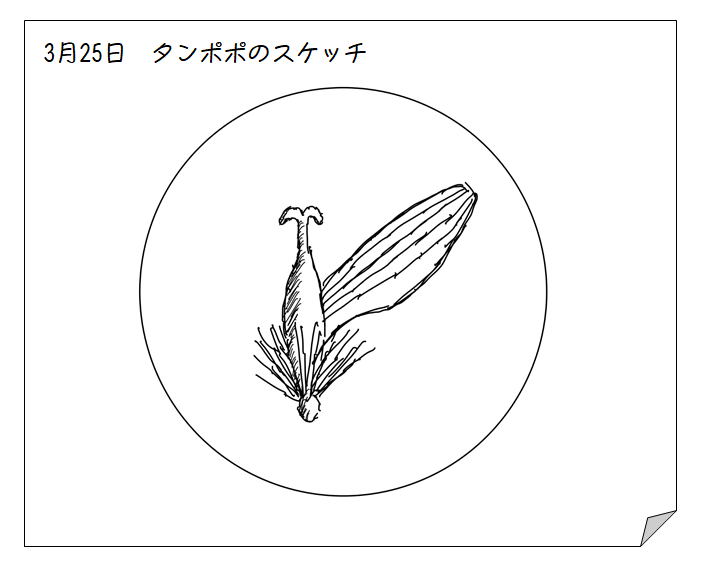

↓のように、改善した方が良い点があります。

特にルーペや顕微鏡をのぞいたときの”ふち”(丸い部分)は書く必要がありません。

観察しているものだけを正確に書く、というのが原則です。

その他にも観察した日の日付や気温、湿度や気づいたことなどがあればメモしておきましょう。

以上はあくまでも理科のスケッチの仕方です。

美術や図工ではまた異なるので気を付けましょう。

※顕微鏡の使い方はこちら →【顕微鏡の使い方】←

コメント(承認された場合のみ表示されます)