このページでは「地震発生のしくみ・メカニズム」「初期微動や主要動とは?」「P波・S波のちがい」「震度とマグニチュードのちがい」について解説しています。

動画による解説は↓↓↓

チャンネル登録はこちらから↓↓↓

1.地震発生のメカニズム

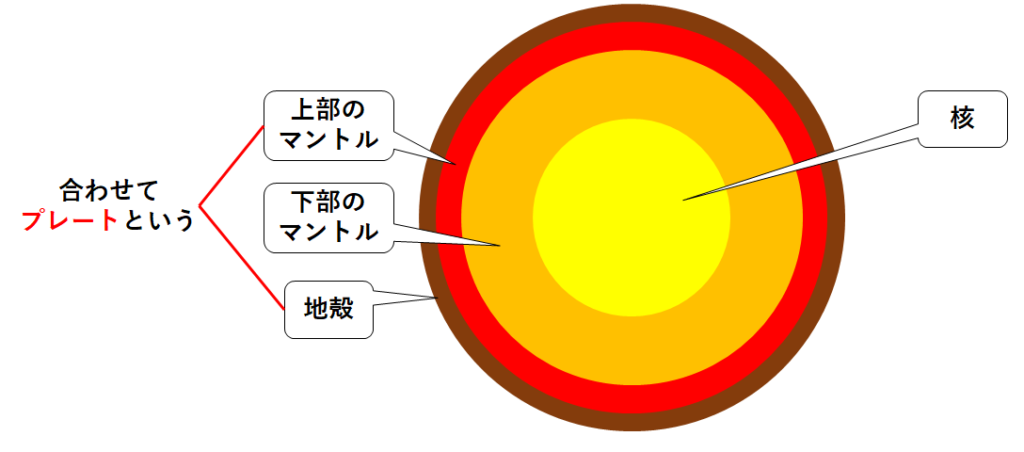

地球の構造は↓のようになっています。

このうちプレートと呼ばれる部分が地震の発生に関係しています。

地殻(地球の表面をおおう厚い岩盤)とマントル上部を合わせたもの。

地球は数枚のプレートが重なり合っている。

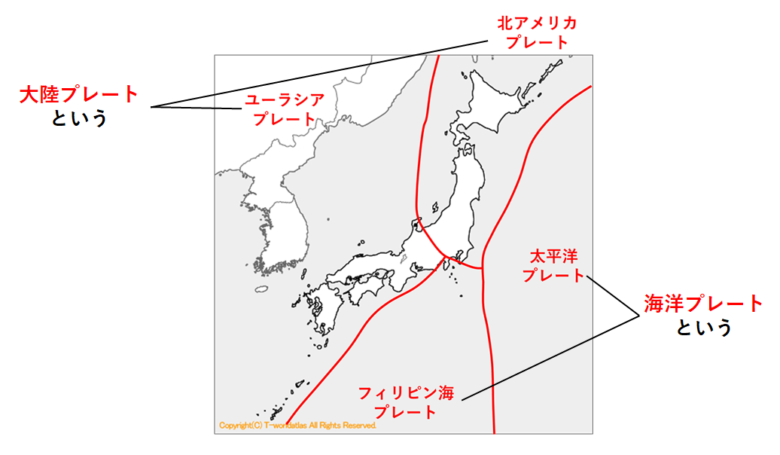

日本付近には4つのプレートがある。(下図)

太平洋プレート・フィリピン海プレートを海洋プレートという。

ユーラシアプレート・北アメリカプレートを大陸プレートという。

海洋プレートは⇦の向きに動いている。

海溝型地震のしくみ

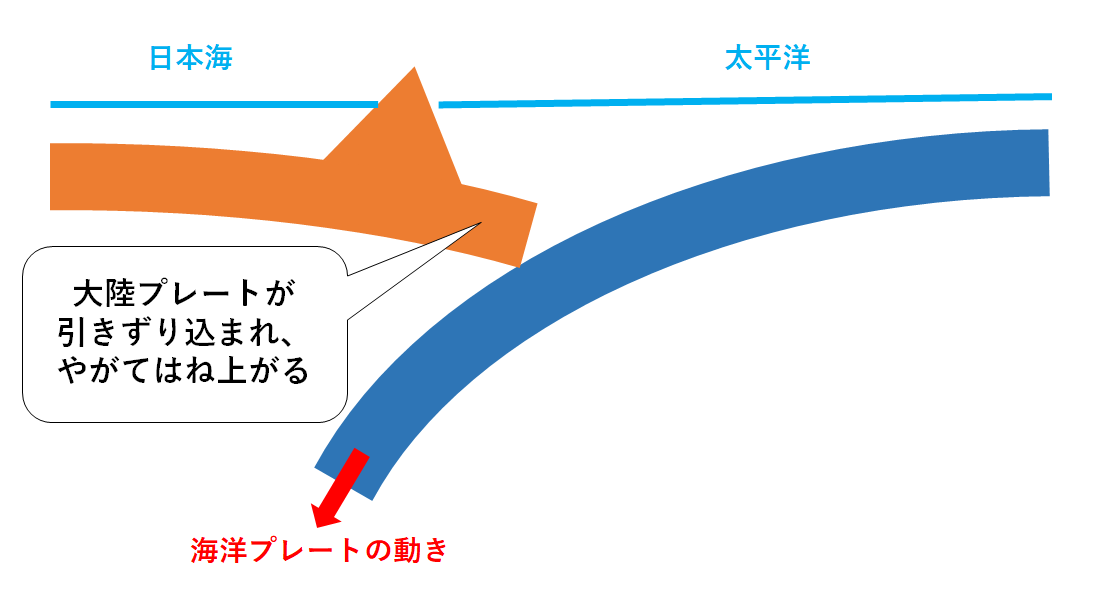

日本列島を上のように切った時の断面のようすは、以下のようになっています。

海洋プレートは←の方向に動いています。

※大陸プレートと海洋プレートが重なってできた溝を海溝(かいこう)と言います。

海洋プレートが動くことによって、大陸プレートが引きずり込まれます。(下図)

このひずみに耐え切れなくなった大陸プレートがはね上がります。

これが巨大な地震となるのです。

このように大陸プレートのはね上がりによって起こる地震を海溝型地震(プレート海溝型地震)といいます。

特に津波による被害が大きい可能性が高い地震です。

(例)東北地方太平洋沖地震(2011年) ※俗に言う東日本大震災です。

内陸型地震のしくみ

海溝型地震の影響でプレート内部に「ずれたあと」が残ることがあります。

この大地のずれを断層といいます。

その中でも今後もずれが大きくなる可能性がある断層を活断層といいます。

この活断層のずれで起こる地震を内陸型地震(直下型地震ともいう)と言います。

日本には2000以上の活断層があるそうです。

(例)兵庫県南部地震(1995年) 岩手・宮城内陸地震(2008年)

2.震源と震央

ゆれが最初に起こった地点。地下にある。

■震央

震源の真上の地点。地表にある。

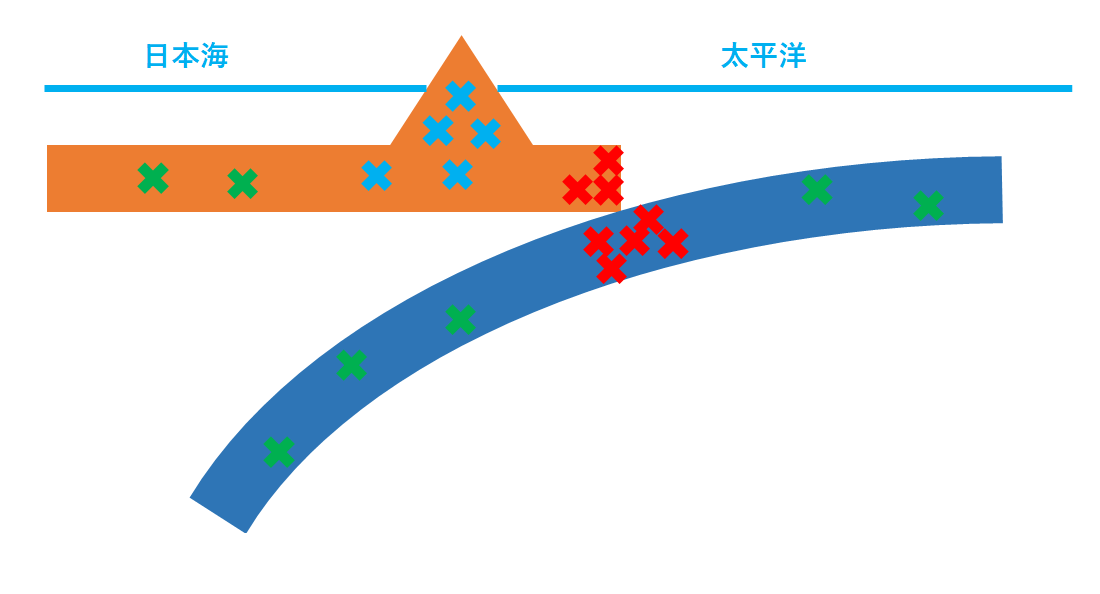

日本付近の震源の分布は↓のようになっています。

×がプレート海溝型地震の震源分布です。

×が内陸型地震の震源分布です。

そのほかにもプレートに沿う形で震源が分布しています。

3.地震のゆれ

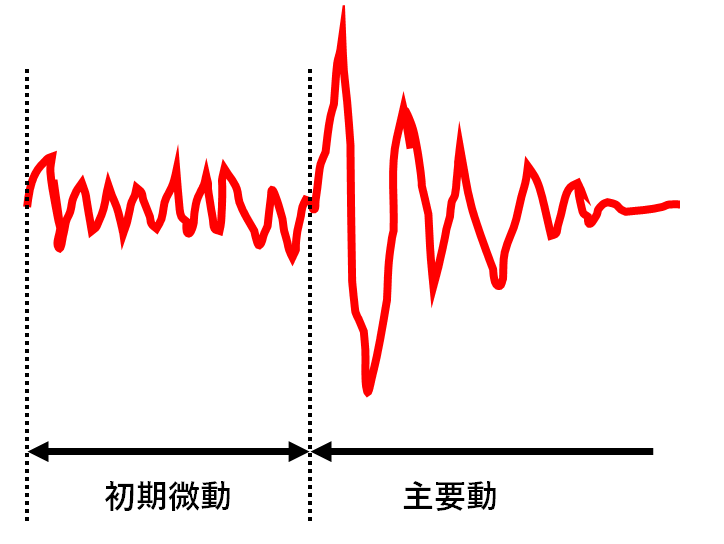

はじめに起こる小さなゆれ。P波が引き起こす。

※「微」の漢字間違いに注意!

初期微動のあとに起こる大きなゆれ。S波が引き起こす。

震源から発せられる波(振動を次々に伝えるもの)。

S波より速い。初期微動を引き起こす。縦波。

■S波

震源から発せられる波。

P波よりおそい。主要動を引き起こす。横波。

初期微動が続いていた時間。

P波が到着してからS波が到着するまでの時間ともいえる。

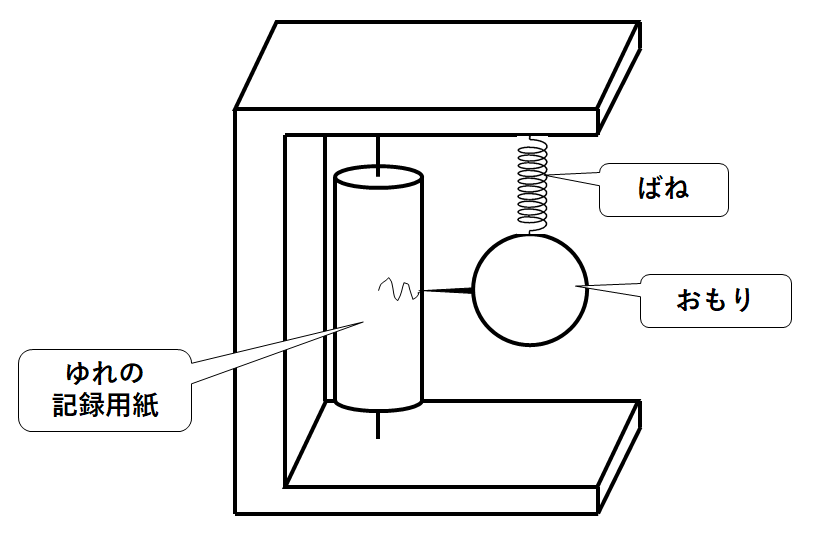

地震計という道具によって地震のゆれを測定します。

↓の図は、上下のゆれを測定するための地震計の模式図です。

この地震計の台やばねの部分は地震の発生によりゆれますが、おもりの部分は動きません。(慣性という性質のため。)

これによりトイレットペーパー状に巻かれた記録用紙にゆれが記録されます。

下図がその例です。

4.地震の尺度

ゆれの大きさ。

0・1・2・3・4・5弱・5強・6弱・6強・7の10段階で表される。

震源に近いほど大きく、震源から遠ければ小さい。

→ 震源からの距離によって変化する。

地震の規模の大きさ。(またはエネルギーの大きさ)

例えるならその地震の破壊力を点数化したようなもの。

マグニチュードが1大きくなるとエネルギーは約32倍。

マグニチュードが2大きくなるとエネルギーは約1000倍(≒32×32)。

1つの地震に対して1つの値しかない。

→ 震源からの距離によって変化しない。

※震源がほぼ同じである2つの地震を比べたとき・・・

・マグニチュードが大きい地震

→ ゆれ(震度)も大きくなりやすい。ゆれの伝わる範囲も広い。

・マグニチュードが小さい地震

→ ゆれ(震度)も大きくなりにくい。ゆれの伝わる範囲もせまい。

5.地震による被害

海底の地形の変化にともない、海水が急激に持ち上がること。

■液状化現象

振動により地盤がやわらかく液体状になる現象。

そのほかにも建物の倒壊やそれにともなう火災なども起こりえます。

P波(初期微動)を感知してすぐ、S波(主要動)の到着を予想・計算して速報を出す。

「数秒先に大きなゆれが来る」ということしかわからないが、少しでもゆれに対する備えができるようにするためです。

POINT!!

・地震に関する諸用語を覚えよう。

・地震発生のメカニズムを説明できるように。

→ 海洋プレートの動きに大陸プレートが引きずり込まれることによって起こる。

地震波の計算に関しては、→【地震の波の伝わり】←を参考に。

こちらもどうぞ

地震の計算ドリルを販売中です。(PDFファイルのダウンロード販売)

グラフや表から読み取る問題です。

1つ220円です。

よければこちらからどうぞ。

コメント(承認された場合のみ表示されます)

いい

本間陸杜様

コメントありがとうございます。

お役に立てたでしょうか。

もしそうであればうれしいです。

またご活用ください。