このページでは「遺伝のしくみや規則性」「メンデルの発見した法則(優性の法則や分離の法則)」について解説しています。

動画による解説は↓↓↓

チャンネル登録はこちらから↓↓

1.遺伝の基本用語

生物の姿や形、性質のこと。

■遺伝子

形質を決めるもの。染色体に含まれる。

■遺伝

形質が親から子へ伝わること。

■対立形質

対になっている形質。生物には対になっているもののうちどちらかの形質が現れる。(同時に現れることがない)

※すべての形質が対になっているわけではありません。

対立形質の例

・エンドウの種子の形 →「丸い形」と「しわのある形」

・エンドウの子葉の色 →「黄色」と「緑色」

・エンドウの花の色 →「紫色」と「白色」

・ショウジョウバエの眼の色→「赤色」と「白色」

・ヒトの血液型 →「A型」と「O型」、または「B型」と「O型」

■純系

代々同じ形質ばかり現れる家系のこと。

例えばエンドウの種子の形が親、子、孫・・・と通して同じである場合、これらを純系という。

2.遺伝の規則性

オーストリアの修道士であったメンデルさんはエンドウを使って遺伝の規則性を調べる実験を行いました。

エンドウの染色体にはさまざまな遺伝子が含まれています。

その中には

・種子の形を丸にする遺伝子

・種子の形をしわ有りにする遺伝子

があります。

いま遺伝子をアルファベットで表しましょう。

・種子の形を丸にする遺伝子・・・・・・Aと表す

・種子の形をしわ有りにする遺伝子・・・aと表す

遺伝子という複雑なものを記号で表したいだけなので、別にアルファベットでなくても、○とか☆とか□でもいいんですが・・・

おそらくアルファベットで学習することが多いので。

このアルファベットを使ってメンデルさんが行った実験を見てみましょう。

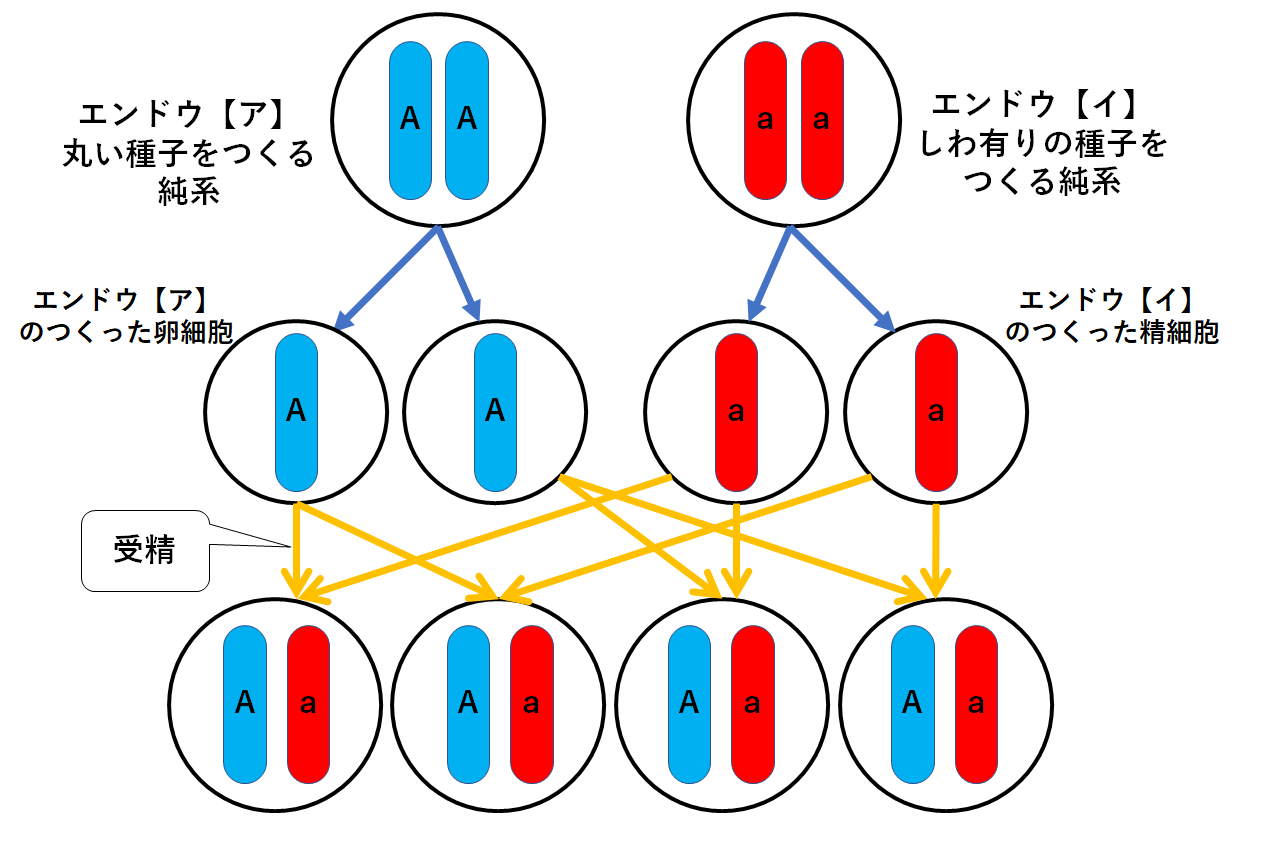

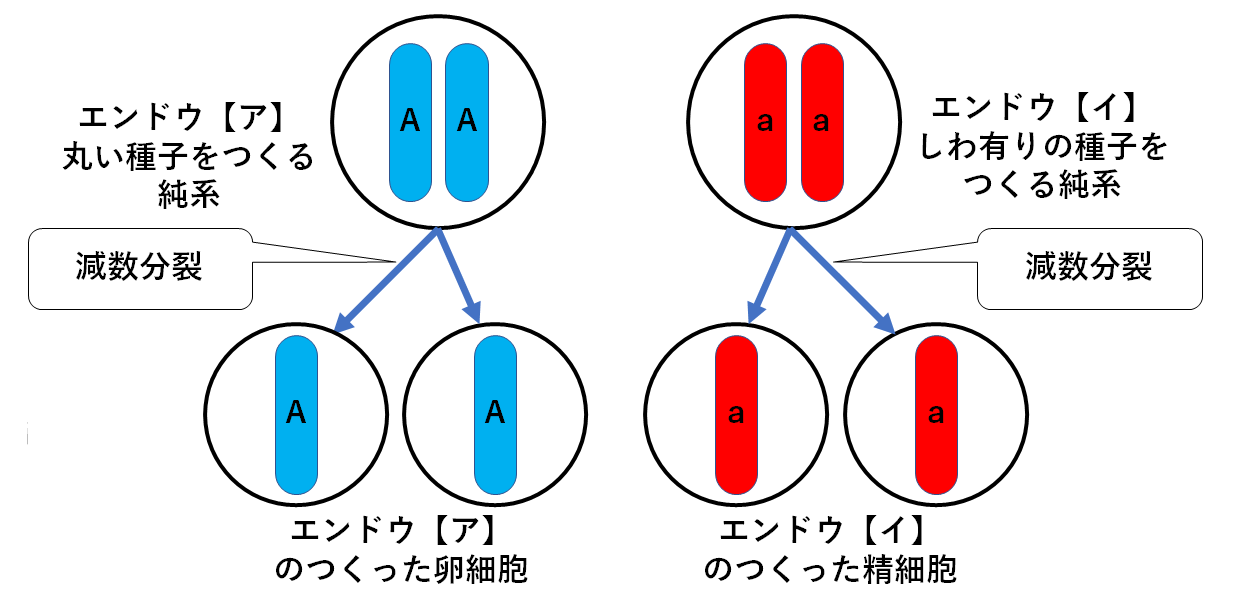

実験その①

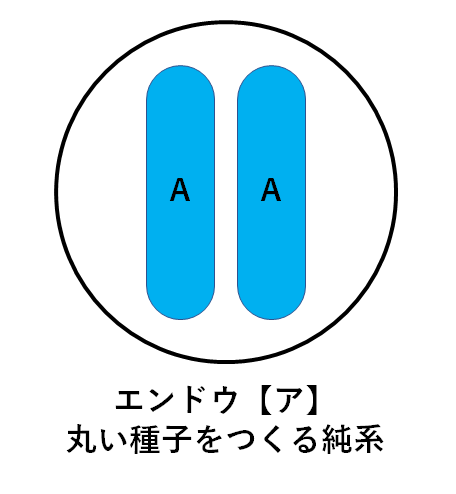

代々丸い形の種子ばかりができる純系のエンドウ【ア】があります。

この細胞の核の中をのぞいてみると、↓のように染色体が2本で1組となって入っていました。

この染色体には遺伝子が含まれています。

種子の形は「丸」なので↓のようにAの遺伝子が1つずつ入っています。

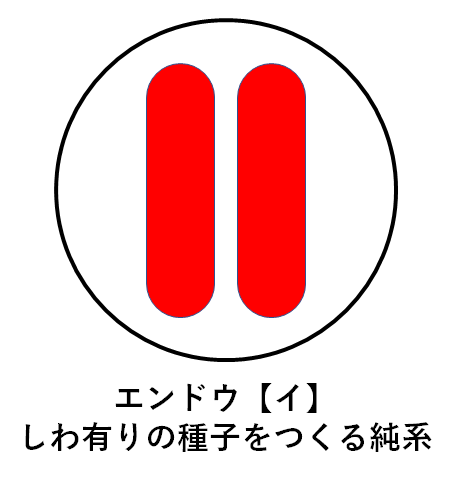

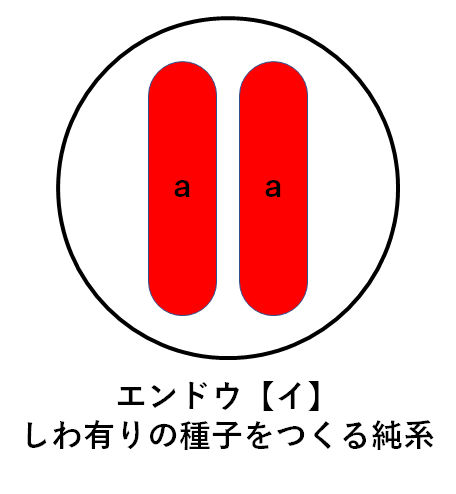

一方で代々しわ有り形の種子ばかりができる純系のエンドウ【イ】があります。

この細胞の核の中は先ほど同様、↓のように染色体が2本で1組となって入っていました。

この染色体には遺伝子が含まれています。

種子の形は「しわ」なので↓のようにaの遺伝子が1つずつ入っています。

エンドウ【ア】とエンドウ【イ】を使って新たなエンドウをつくりましょう。

つまりエンドウ【ア】のめしべにエンドウ【イ】がつくった花粉が受粉させて、種子をつくらせてみます。

なかまをふやすため(子孫を残すため)には生殖細胞が必要です。

植物は減数分裂という細胞分裂によって生殖細胞をつくります。

※このあたりの話は→【有性生殖】←を参考に。

減数分裂では、もとの染色体を別々の生殖細胞に分かれて入ります。

エンドウ【ア】、エンドウ【イ】がそれぞれ減数分裂すると…(↓の図)

このとき、染色体だけではなく遺伝子も一緒に分かれて生殖細胞に入ります。

・エンドウ【ア】がつくった卵細胞

→ 細胞1つにつきAの遺伝子が1つ入っている

・エンドウ【イ】がつくった精細胞

→ 細胞1つにつきaの遺伝子が1つ入っている

となるように遺伝子が分かれて入ります。

(遺伝子が別々の生殖細胞に入ることを分離の法則といいます)

これらの生殖細胞が受精する(精細胞と卵細胞が合体する)ことを考えます。

受精の仕方は4通りあります。(↓の図)

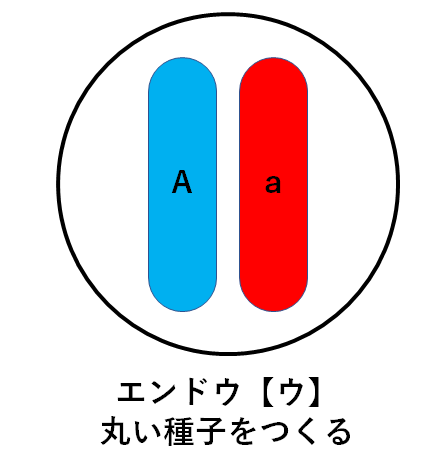

どのように受精したとしても、4通りとも

・Aの遺伝子1つとaの遺伝子1つを持った子

ができます。

Aは種子を「丸」に、aは種子を「しわ」にします。

今できた子のエンドウにはAとa両方が含まれています。

両方を含んでいた場合、その種子の形はどうなるのか…?

この場合、種子は丸い形になります。

「丸としわ」のように対になっている形質はどちらが優先されるかが決まっています。

(影響力の強い遺伝子と影響力の弱い遺伝子があるのです)

「丸」のように優先される形質(影響力つよい)を顕性(けんせい)形質、「しわ」のように優先されない形質(影響力弱い)を潜性(せんせい)形質といいます。

減数分裂によって生殖細胞がつくられるとき、遺伝子も別々の生殖細胞に分かれていくこと。

対立形質(対になっている形質)うち、

→ 優先されて現れるほうが顕性(けんせい)形質。

→ 優先されないほうが潜性(せんせい)形質。

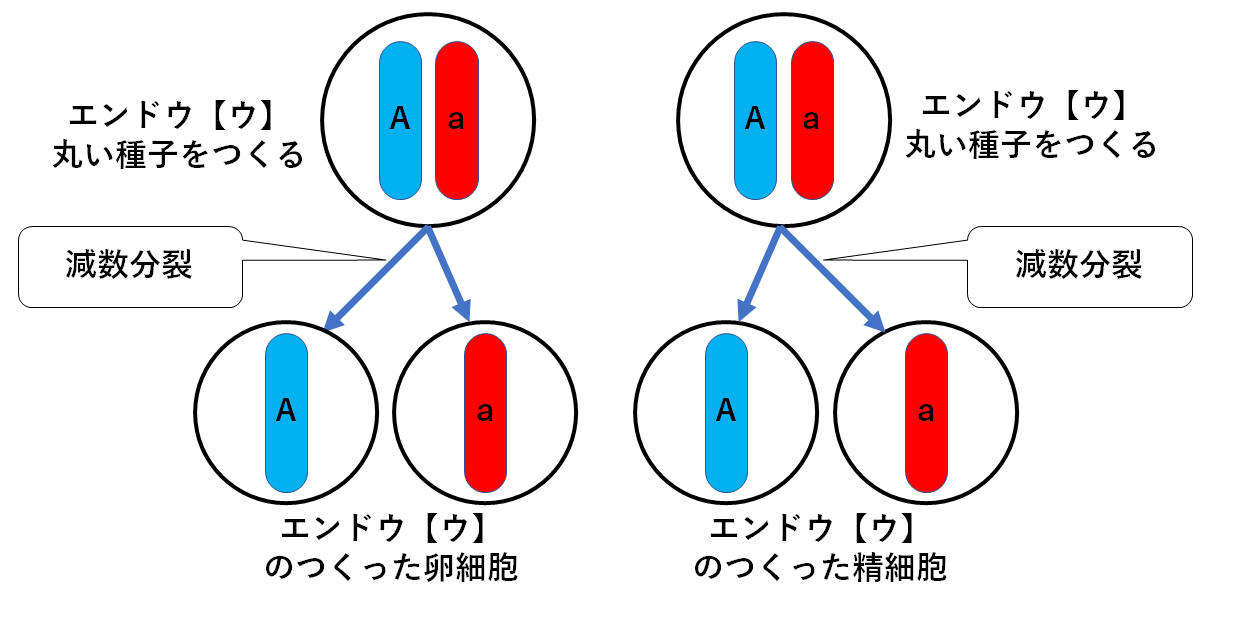

実験その②

実験その①でできたエンドウ【ア】とエンドウ【イ】の子をエンドウ【ウ】と呼びましょう。

このエンドウ【ウ】を1つだけ育てます。

そしてエンドウ【ウ】のめしべにエンドウ【ウ】の花粉を受粉させます。

これは自分のめしべに自分の花粉をつけているということ。

このように自分の花だけで行う受粉を自家受粉といいます。

(反対は他家受粉といいます)

ではエンドウ【ウ】の自家受粉では

どのような種子(【ア】【イ】から見ると孫の世代)ができるか考えてみましょう。

なかまをふやすため(子孫を残すため)には生殖細胞が必要です。

そして減数分裂によって生殖細胞をつくります。

エンドウ【ウ】が減数分裂すると…(↓の図)

エンドウ【ウ】のつくる精細胞は

・Aの遺伝子が1つ入った精細胞

・aの遺伝子が1つ入った精細胞

となります。

遺伝子が別々の精細胞に入ります。(分離の法則)

またエンドウ【ウ】のつくる卵細胞は

・Aの遺伝子が1つ入った卵細胞

・aの遺伝子が1つ入った卵細胞

となります。

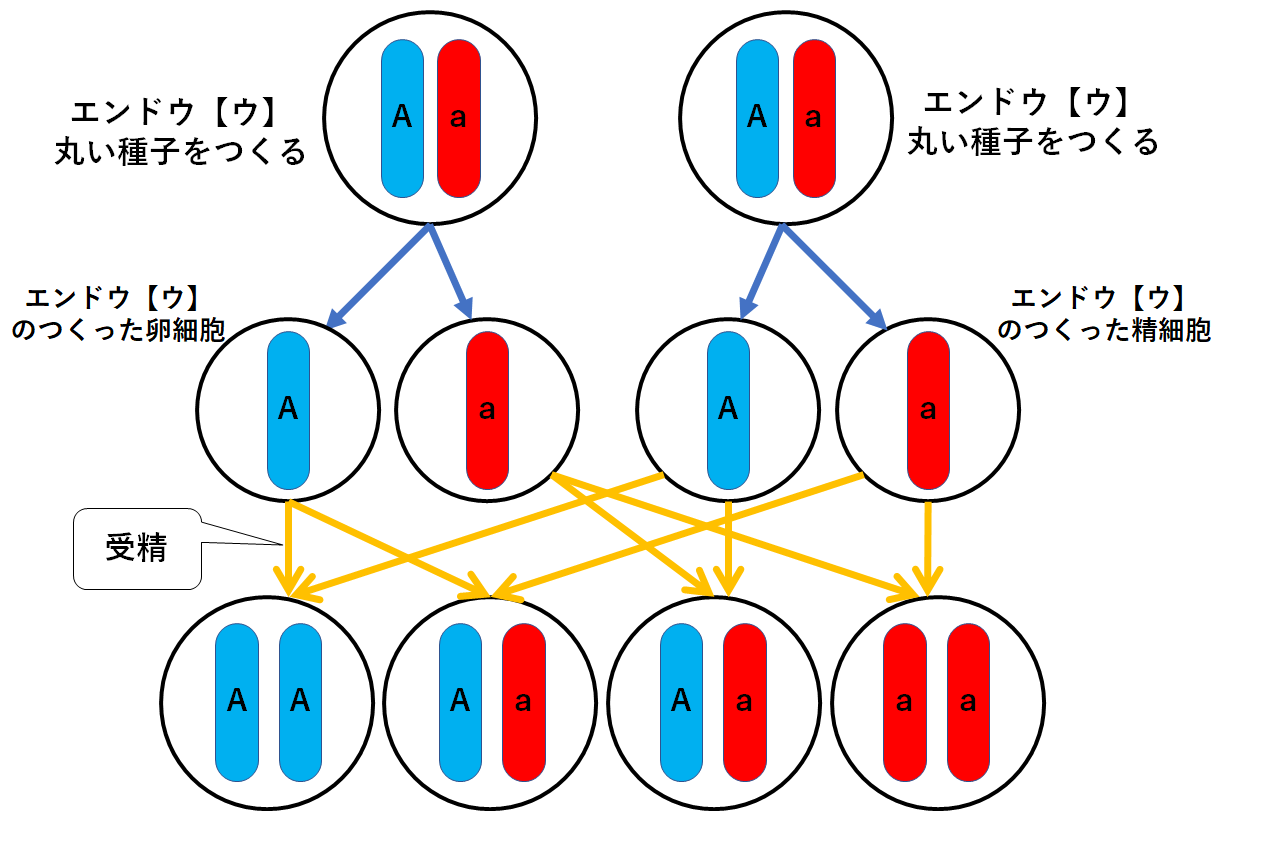

これらの受精は4通りあります。(↓の図)

つまり

・Aの遺伝子2つを持った孫(1通り)

・Aの遺伝子1つとaの遺伝子1つを持った孫(2通り)

・aの遺伝子2つを持った孫(1通り)

ができます。

形質で考えると

・Aの遺伝子2つを持った孫…形質は丸

・Aの遺伝子1つとaの遺伝子1つずつを持った孫…形質は丸

・aの遺伝子2つを持った孫…形質はしわ

です。

エンドウ【ウ】の自家受粉でできる4通りの種子の内訳は

AAの孫:Aaの孫:aaの孫=1通り:2通り:1通り

という比(割合)になっています。

エンドウ【ウ】のが多数の種子をつくるとその内訳は

AAの種子:Aaの種子:aaの種子=1:2:1

という割合になっています。

また形質で見ると、4通りの種子(孫)の内訳は

丸:しわ=3通り:1通り

という比(割合)になっています。

このように4通りの受精卵(子や孫)ができます。

4通りの内訳がどうなっているかを考えなければなりません。

表を使った考え方

4通りの内訳がどうなっているかを考えるために、ここまで書いたような図を毎回書いていては面倒です。

ふつう表を使って考えることが多いです。

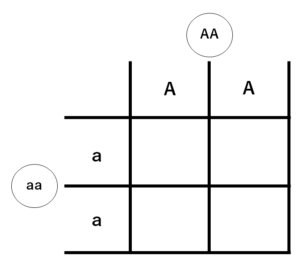

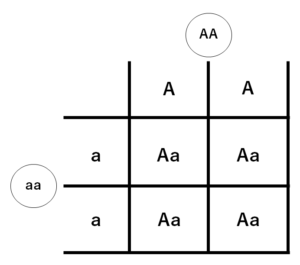

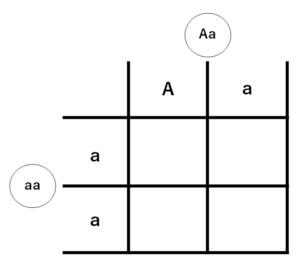

実験その①を表を使って考える

エンドウ【ア】…AAの遺伝子の組み合わせ

エンドウ【イ】…aaの遺伝子の組み合わせ

これらの受粉によってできる子を次の4マスの表に埋めていきます。

4通りともAaの組み合わせ。つまりすべて丸の子ができることがわかります。

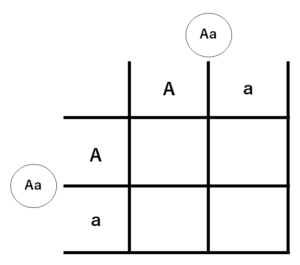

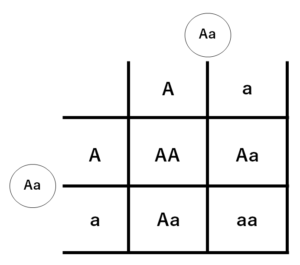

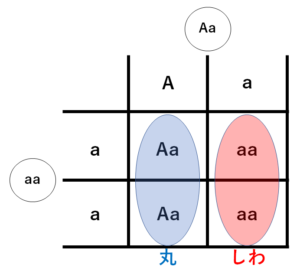

実験その②を表を使って考える

エンドウ【ウ】…Aaの遺伝子の組み合わせ

エンドウ【ウ】どうしの受粉によってできる子は

と表を書いて、4マスを埋めてみます。

AAが1通り、Aaが2通り、aaが1通り。

つまりAA:Aa:aa=1:2:1とわかります。

形質で見ると丸が3通り、しわが1通り。

丸:しわ=3:1 になっていることがわかります。

このように表で書いてみるとその比はすぐに求められます。

表を使った例題

では「Aaの遺伝子を持つエンドウ」と「aaの遺伝子を持つエンドウ」で受粉させて子をつくらせてみます。

どのような種子ができるか表を書いて考えましょう。

この4マスを埋めていきます。

AA:Aa:aa=0通り:2通り:2通り

となっているので比をそれぞれ2で割って

AA:Aa:aa=0:1:1

となります。

形質で言うと

丸:しわ=2通り:2通り

となっているので比をそれぞれ2で割って

丸:しわ=1:1

の割合でできるとわかります。

つまり丸としわがほぼ同じ数だけできるはずです。

POINT!!

・遺伝の問題は文章が長いことが多い。基本用語をしっかり押さえよう。

・分離の法則(減数分裂)と形質の顕性・潜性を理解しておこう。

・表を書くことで遺伝子の組み合わせの比や形質の比を求められるようになろう。

コメント(承認された場合のみ表示されます)

小テスト前で学校に教科書を置いてきた私からしたらすごく助かりました!

🐤様

コメントありがとうございます。

小テスト大変でしたね。

少しでもお役に立てたならよかったです。

またいつでもご覧ください。