このページでは「春分・秋分・夏至・冬至の日の各季節の太陽の日周運動」について解説しています。

動画による解説は↓↓↓

チャンネル登録はこちらから↓↓↓

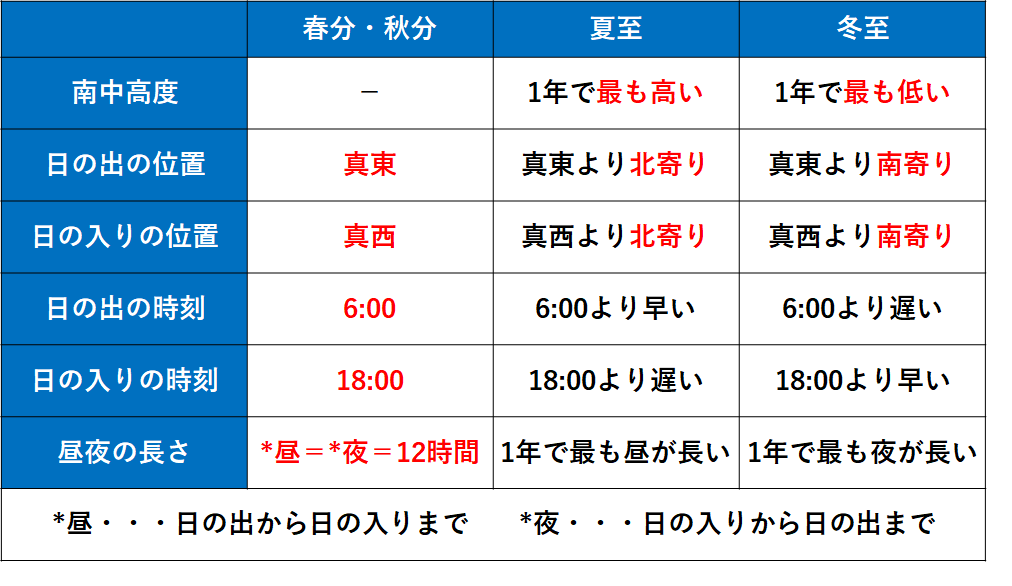

1.南中高度の公式

春分(3/20ごろ)・秋分(9/20ごろ) = 90°-x°

夏至(6/20ごろ) = 90°-x°+23.4°

冬至(12/20ごろ) = 90°-x°-23.4°

※x°は観測地点の北緯とする。

※また地軸が公転面の垂直方向に対して23.4度傾いているとする。

※公式の導出方法は→【南中高度の公式】←を参照。

この公式から北半球での太陽の南中高度は

春分・秋分の日を基準として

夏至 → 春分・秋分よりも23.4度高い

冬至 → 春分・秋分よりも23.4度低い

ことがわかります。

2.季節による太陽の動き

以下では北半球での太陽の動きを考えます。

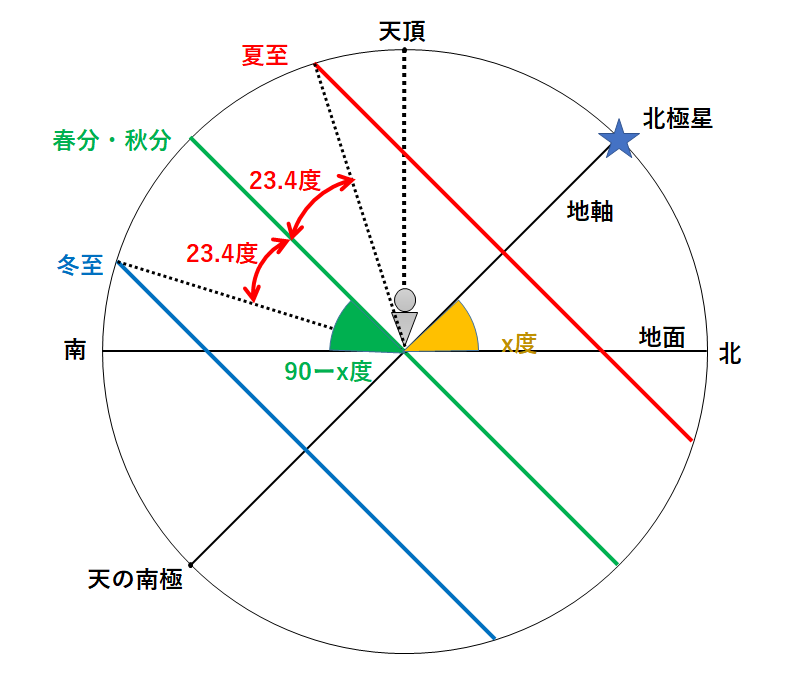

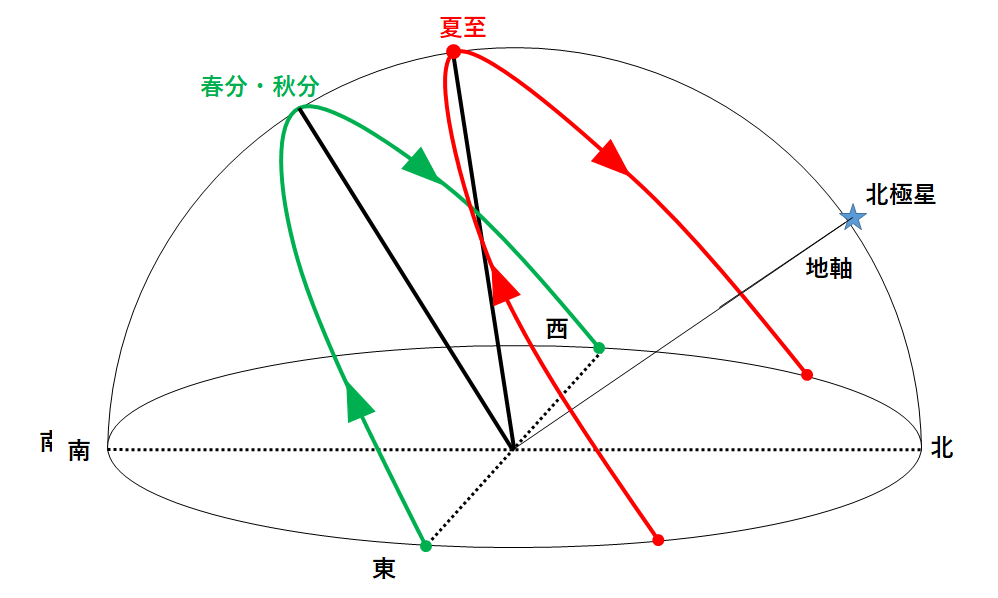

春分・秋分の日

先ほどの「太陽の南中高度の公式」と「北極星の高度=その土地の北緯」より

↓のように太陽の動き(日周運動)は示されます。

※→【北極星の高度】← / →【太陽の日周運動】←も参照。

このときの太陽の動き(日周運動)は

真東で日の出→南中→真西で日の入り

という動きです。

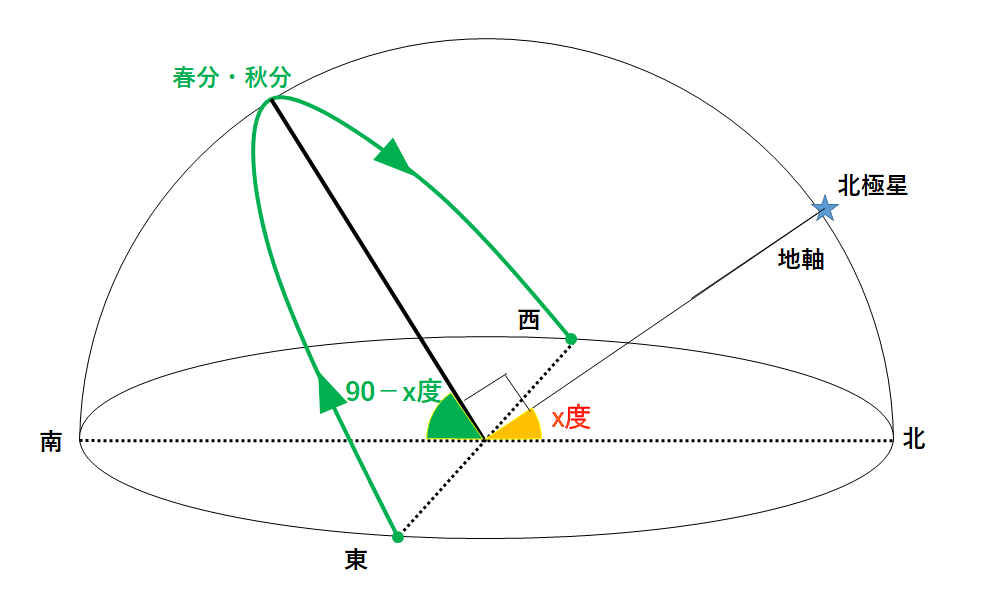

夏至の日

先ほどの「太陽の南中高度の公式」より

「夏至の日の太陽の南中高度」は「春分・秋分の日」に比べると23.4度高いです。

それを図に示しましょう。(↓の図)

太陽は地軸を中心に日周運動をしています。

その様子を書き記すと

北半球における夏至の日の太陽の動きは↓のようになります。

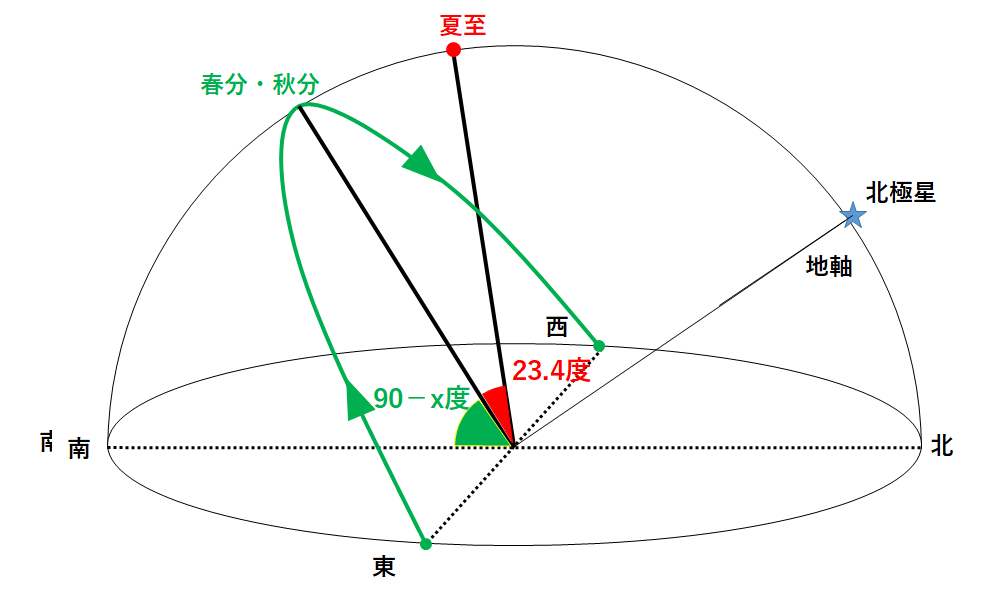

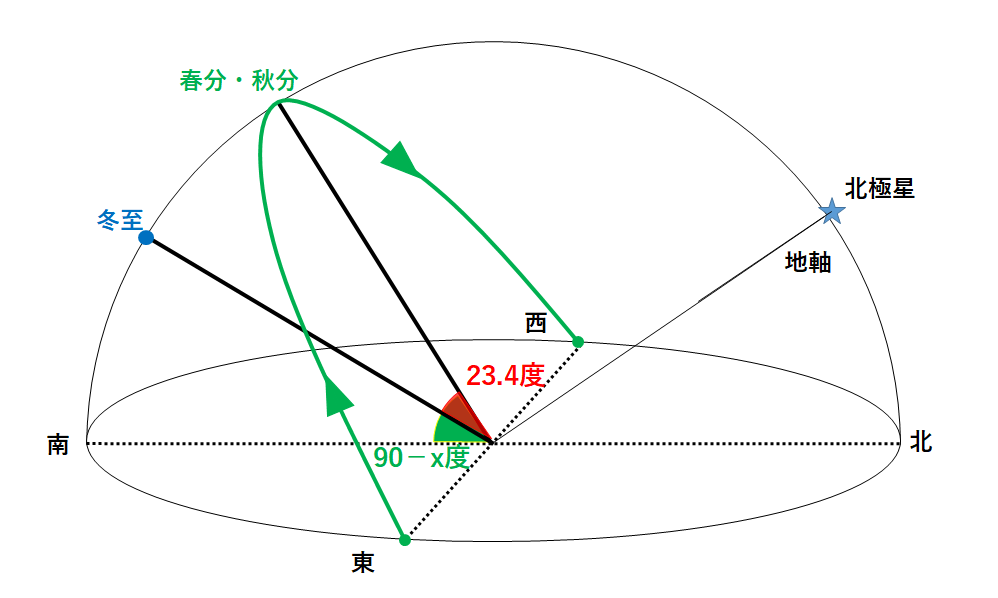

冬至の日

先ほどの「太陽の南中高度の公式」より

「冬至の日の太陽の南中高度」は「春分・秋分の日」に比べると23.4度低いです。

それを図に示しましょう。(↓の図)

ここで太陽は地軸を中心に日周運動をしています。

その様子を書き記すと

北半球における冬至の日の太陽の動きは↓のようになります。

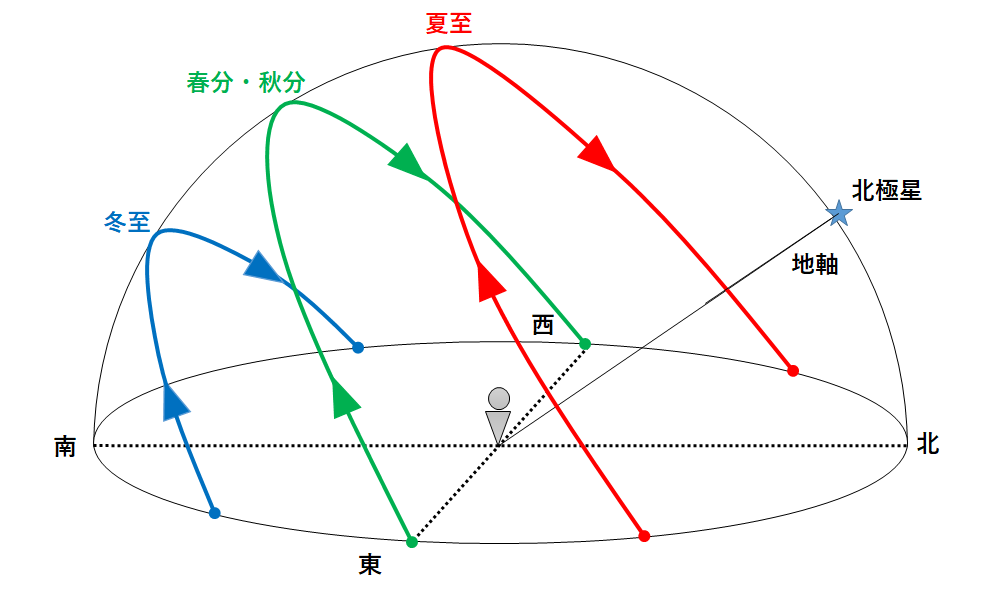

四季の太陽の動き

これまでのそれぞれの季節の太陽の動きをまとめると↓のようになります。

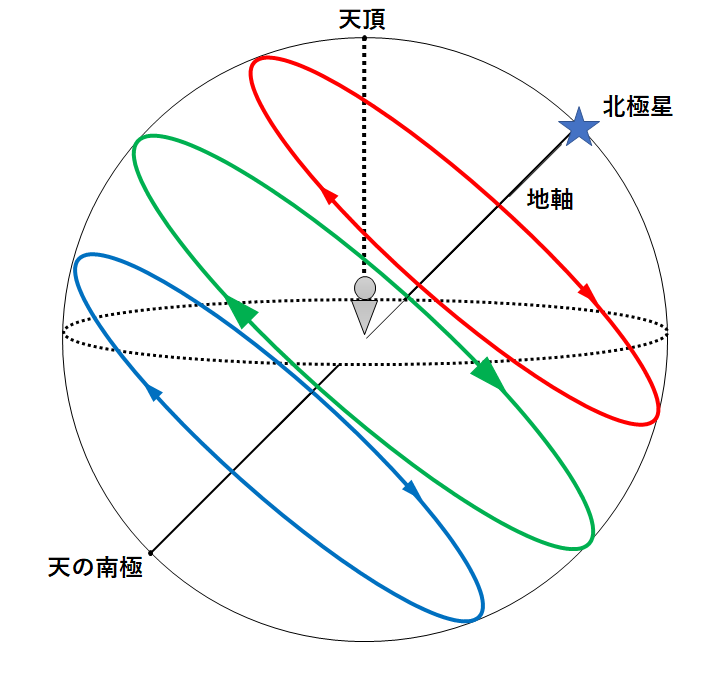

これを天球全体で考えた図が↓です。

さらにこれを横から見た図が↓です。

ここに角度の関係性も書き足してみましょう。

※あくまでこれは「北半球」から見た太陽の動きです。赤道や北極や南極、南半球では異なりますよ。

この図から太陽の動きについて↓のようにまとめることができます。

*特に日の出、日の入りの方角のちがいを押さえておこう。

また南中高度の違いから

なぜ「日本の夏は暑いか」「日本の冬は寒いか」を考えることもできます。

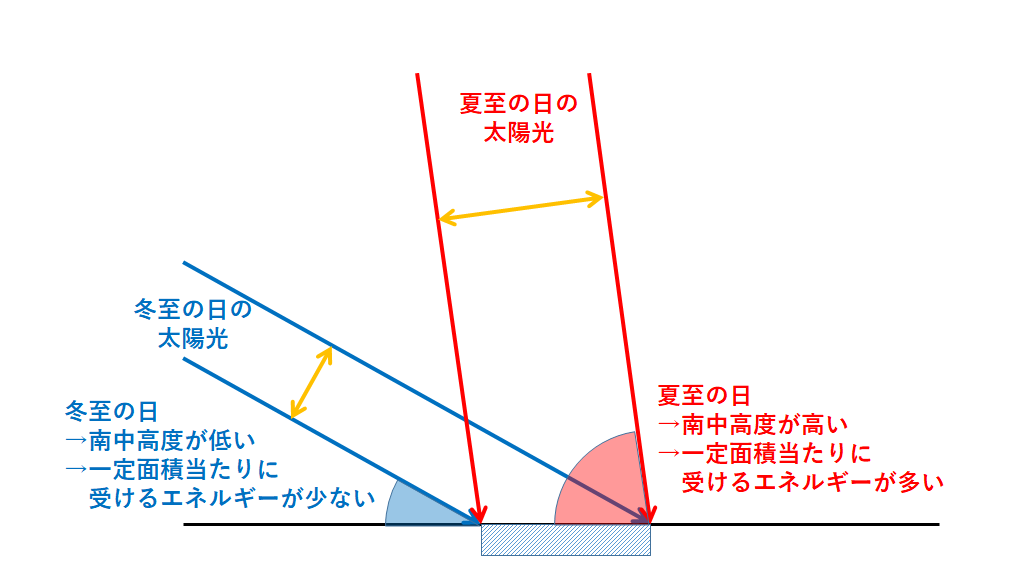

それは一定面積あたりに受ける「太陽からのエネルギー」の量が夏至の日>冬至の日となっているからです。(↓の図)

POINT!!

・天球上で、各季節の太陽の日周運動の道筋は異なってくる。

・夏至、冬至の日の出、日の入りの方位を押さえよう。

・季節による太陽からのエネルギーの受け取り方の違いを押さえよう。

コメント(承認された場合のみ表示されます)

[…] (https://chuugakurika.com/2017/12/07/post-964/ ←管理者さまよりご了承いただき、こちらのページより画像をお借りしました。ありがとうございます。) […]