このページでは「背骨のない動物(無せきつい動物)」「節足動物」「軟体動物」について解説しています。

せきつい動物については→【せきつい動物】←を参考に。

動画による解説は↓↓

チャンネル登録はこちらから↓

1.無せきつい動物

背骨(=せきつい)がない動物。

せきつい動物より多い種が存在する。

基本的には卵生・変温動物が多いが、無性生殖をおこなうものも存在する。

※無性生殖については→【無性生殖】←を参考に。(中3の学習内容です)

中学段階では次の3種類に分類できるようにしておこう。

・節足動物・・・あしに節がある。

・軟体動物・・・内臓が外とう膜でおおわれている。

・その他・・・・環形動物・海綿動物・輪形動物など。

2.節足動物

あしに節がある。※関節のようなものをイメージしよう。

からだが丈夫な殻でおおわれている(外骨格という)。

昆虫類・甲殻類・クモ類・多足類の4種類に分かれる。

卵生・変温動物である。

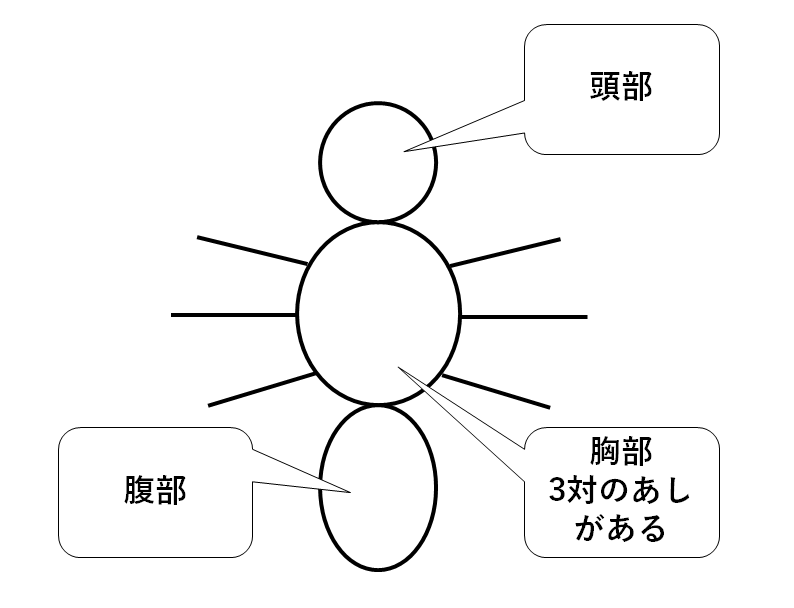

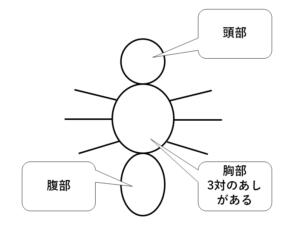

胸部には3対(計6本)のあしがある。

腹部と胸部にある気門で呼吸をしている。

(例)バッタ・モンシロチョウ・カブトムシ・アリなど。

※クモは昆虫ではないので注意!

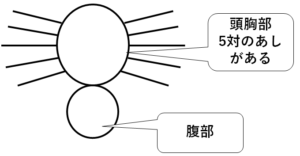

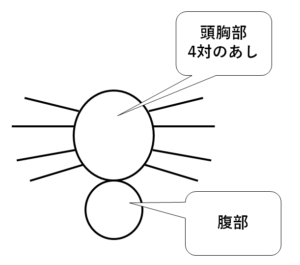

からだが頭胸部と腹部の2つに分かれている。(頭部・胸部・腹部の3つに分かれているものもいる)

頭胸部には5対(10本)のあしがある。

水中で生活するものが多いので、えらや皮膚で呼吸をしている。

(例)エビ・カニ・ザリガニ・ミジンコ・ダンゴムシなど。

※特にミジンコ・ダンゴムシが間違えやすいので注意!

あしがたくさんある。

(例) ムカデ・ヤスデなど。

3.軟体動物

あしに節がなく、筋肉でできている。

内臓は外とう膜でおおわれている。

ほとんどがえら呼吸をしている。

卵生・変温動物である。

(例) イカ・タコ・マイマイ・ナメクジ・アサリ・クリオネ

※マイマイとはカタツムリのこと。

※イカ&タコ&カタツムリ&貝のなかまと覚えておきましょう。

4.その他の無せきつい動物

無せきつい動物は非常にたくさんの種類が存在します。

そのすべてを覚える必要はありません。

その他にあてはまるものとして

ウニ・ヒトデ・ナマコ・クラゲ・イソギンチャク・ミミズ

などがあります。

これらは軟体動物であると間違えやすいです。

軟体動物ではないということを覚えておくことが重要です!

POINT!!

・節足動物の特徴は「外骨格」「あしに節がある」の2つ。

・軟体動物の特徴は「外とう膜がある」こと。

・節足動物の中でも昆虫類・甲殻類をよく覚えておこう。

・軟体動物の代表例を覚えておこう。

・ウニ・ヒトデ・ナマコ・クラゲ・イソギンチャク・ミミズは節足動物でも軟体動物でもない、ということを覚えておこう。

こちらもどうぞ

せきつい動物の分類や無せきつい動物・進化の暗記ドリルを販売中。

1つ220円(税込)です。こちらからどうぞ。

コメント(承認された場合のみ表示されます)

お願いします

さとう様

コメントありがとうございます。

こちらこそよろしくお願いいたします。

何かあればまたご覧ください。

このサイト本当に助かりました!

ありがとうございます!

Marumaru様

コメントありがとうございます。

お役に立てて何よりです。またぜひご利用ください。

すごく助かりました!

これからもちょくちょく利用させて

いただきます。

作業がはかどって、すごく良かったです!!

本当に感謝✌

さとう様

コメントありがとうございます。

お役に立てているようで嬉しいです。

いつでも利用してくださいね。

理科の期末テストに出そうな問題教えてくださいby中学1年

ともきゅん様

学校の先生によるので何とも言えませんが、

・節足動物の特徴→あしに節がある・外骨格におおわれている

・昆虫類はからだが頭部・胸部・腹部に分かれている

・甲殻類の代表例→ミジンコが聞かれやすい

・軟体動物の特徴→内臓が外とう膜におおわれている

この辺りはよく出題されます。

当たり前のことなのにいちから

丁寧に教えてくださってありがとうございました。

すごい㎘様

コメントありがとうございます。

ご理解のお役に立てたなら幸いです。

またいつでもご活用ください。

とてもわかりやすくてよかったです

s.t様

コメントありがとうございます。

お役に立てたなら幸いです。

またいつでもご活用ください。